朝茶事

| 楽しみにしていた朝茶事、なんと初のお正客を体験させて頂きました。

連客の皆様とも初対面でしたが、皆様素敵な方々でしたので、お陰様で皆様との親睦を深めつつ、楽しみながらよい一時を過ごす事ができました。

お正客には、ご挨拶など大切なお役目がたくさんありますが・・・他の方のを見ているのと自分で実際にやるのとではかなり違い、本当によい経験をさせて頂きました。

腰掛にて

亭主の迎え付けを待ちます。 |

| 迎え付け

亭主は、水を張った倶利桶を持って露地に降り、蹲踞の水をあらためます。

蹲踞の上水を汲み出し、蹲踞のまわりを濡らします。

柄杓の柄を清め、倶利桶の水を蹲踞に流し入れてあふれさせます。

このあと、亭主の迎え付けがあります。

客も進み出て、互いにつくばって黙礼を交わします。

|

| 初座の席入。

亭主の迎え付けのあと、蹲踞にて手を洗い口をすすいで、出入り口へ進み、手がかりが切ってある戸に手をかけ開け、扇子を前において軽く頭を下げ、席中をうかがい、床、手前座の位置を見定め、にじって席に入り、草履の裏を合わせ、壁と沓脱石の間に立てかけます。

床、点前座の拝見

まず床前に進み、床を拝見します。

続いて茶道口近くの踏込み畳まで進んでから道具畳に進み、器物の飾附と釜や風炉とを拝見し、席に着きます。 |

| 流儀では、朝茶の席だけは夏の花は暑さに弱いため、切って早々に入れてしまうのだそうです。

早朝に咲く花を、朝露をとどめたままに少しでも早く見ていただこうという、亭主の心入れを表わしていることでしょう。

花入は、永楽の釣舟。

花は、木槿、風船蔓、水引です。

|

| 席入したのち主客の挨拶があり、そのあとすぐに初炭となります。

普通、風炉の茶事の場合は懐石がすんだあと初炭を行いますが、朝茶の時は懐石より先に行います。

|

| 香合は、源氏車です。

源氏車は、御所車の車輪が川の水に洗われるさまを描いた文様で、武者小路千家の好みものです。

貴族の用いる牛車を御所車と呼び、その御所車の車輪などは木製で乾燥に弱いために使わないときには川などに入れて乾燥を防いだそうで、その景物を取り上げ、車輪が水の流れに隠れて半ば見えなくなった状態を図案化したものです。

源氏車香合は、蓋甲に大きく三基の片輪車を鮑貝で表し、波を金蒔絵で描いたものです。

マイ出帛紗パート3が大活躍よ。(^^;

|

| 初炭が終わると、お待ちかねの懐石の登場です。

懐石は、通常の茶事では一汁三菜が原則ですが、朝茶では焼物が省略され一汁二菜になっています。

はじめに、向付・飯椀・汁椀を載せた折敷が出てきます。

向付は、飯椀と汁椀の向こう置かれたことからこのような呼び方が生まれたといわれ、普通はお造りが使われますが、朝茶では生ものを用いません。朝からは新鮮な魚が手に入らなかったためといわれます。

|

| ご飯を一口頂き、続いて汁を飲みきると、お酒が出てきます。

注がれたお酒を頂いてから、始めて向付に箸をつけます。

次に亭主は飯器を持ち出します。

飯器は、青葉を中に敷いた白竹の籠で、涼しげです。

|

| 朝茶では、焼き物が省略され、替わりに、香の物に青竹の箸を添えた鉢が、早くに出てきます。

向付に取り分けます。

|

| 煮物椀は海老真薯と冬瓜でした。

でも、本当は煮物椀が折敷の上にのってるのはNGです。

間違えたのよ。

汁椀を外にはずしてしまったけど間違い。

煮物椀は折敷の外右側が正しい位置です。

またもや、やらかしましたね~(。。;

|

| 懐石を頂いたあとは、まず箸の先を懐紙で清めて折敷の右側に掛けます。

向付の汚れを懐紙で拭って折敷の中央向こう寄りに置き、飯椀、汁椀、飯椀蓋、汁椀蓋、盃と重ね、向付と真直ぐに整えます。

このあと、折敷の右側に掛けた箸を、一斉に折敷の中に落として、懐石が終わります。

|

| 懐石を頂いたあとは、菓子が出てきます。

これを主菓子といいます。

デザートですねぇ。

冷し汁粉でした。

|

| 中立ち後、銅鑼の合図があり、後座の席入をします。

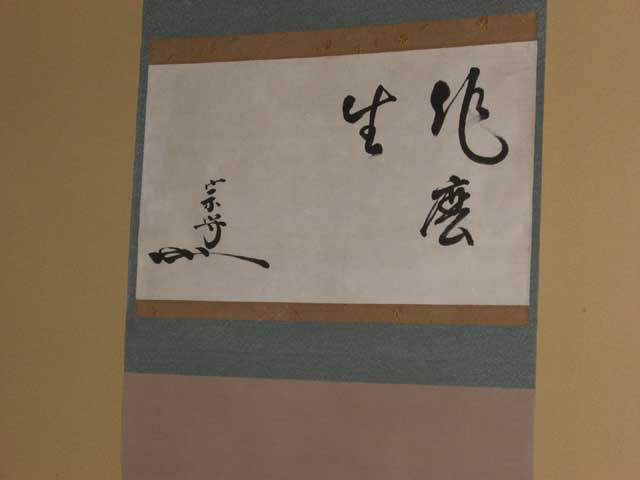

床は、花がはずされ、掛物が掛けてあります。

席に入り、床の正面に進み、掛物を拝見します。

|

| 掛物は、好々斎筆の作麼生。

好々斎は、官休庵六代お家元。江戸時代の人ですねぇ。

作麼生は、中国宋代の俗語で、禅問答のとき、さあどうだ、いかに、というように相手の返事を促すのに用いた語だそうです。

|

| 朝茶では、濃茶のあとの炭点前(後炭)を省略して、続けて薄茶をします。

茶器は、葦波蒔絵棗

替茶碗は、京焼 平茶碗 草花絵

|

| 薄茶になると座布団が出されます。

次に、煙草盆と干菓子が出されます。

亭主が茶碗にお茶を入れるころ、懐紙に干菓子を取り、頂きます。

干菓子は、夏蜜柑砂糖漬

器は、南僚櫛形四方盆 五良三郎造

|

| 拝見の様子です。

拝見のあと、道具の問答があって、亭主は茶道口に下って一礼し、客一同も総礼して、亭主は建具を閉めます。

客は順次席を立ち、床や釜の名残の拝見をし、退席します。

|